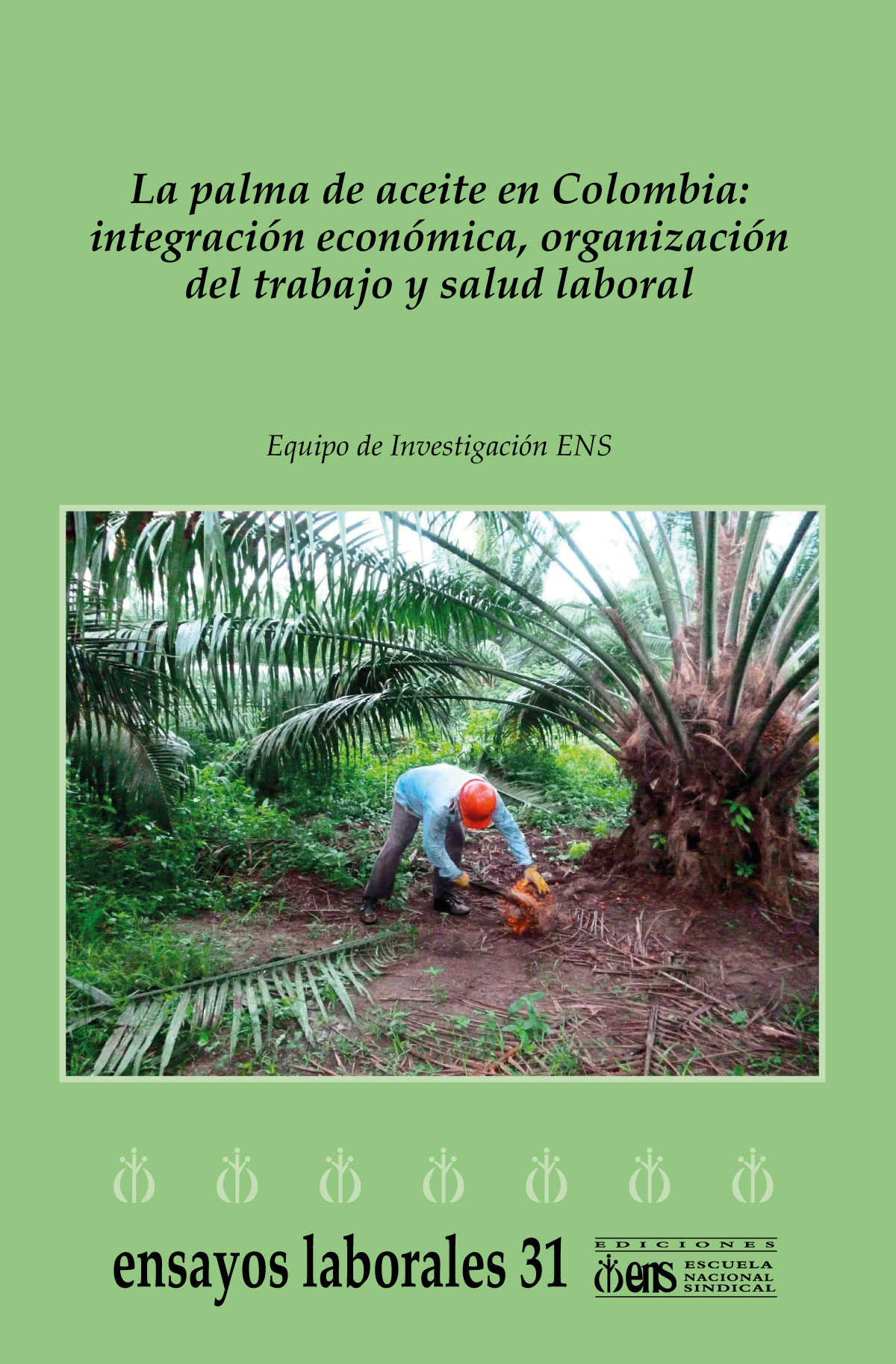

Cartilla SST – Palma de Aceite – 2020

Presentación Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma y el primero de América. En nuestro país la producción se centra en los departamentos de Cesar, Meta y Santander, los cuales concentran alrededor del 70% de los empleos directos e indirectos de esta industria, sumando alrededor de 93.372 empleos directos e indirectos. Según … Leer más